若い力と、受け継がれる想い

日本列島の約7割を占める森林は、山の風景を形づくるだけではなく、清らかな水を生みだし、大地を守る「自然環境の川上」としての役割を担っている。その水はやがて田畑を潤し、地中や河川を伝って海に注ぎ、沿岸の漁場へとつながっていく。森・川・海の循環の中で、人は暮らしを築いてきた。

そう考えると、林業は単に木を育てて伐るだけの営みではない。森の手入れを通じて水を育み、土砂を防ぎ、生態系を守る、社会のインフラの一端を担う仕事なのだ。農業や漁業と同様に、次の世代へ環境と地域の豊かさを手渡す、大切な基盤のひとつだ。

兵庫県の中央部に位置する多可町(たかちょう)もまた、そうした自然の循環の中にある。三方を山に囲まれ、町のすぐそばまで森が迫り、歩けば山があり、水が湧く。人の暮らしと山が地続きでつながっている。

その多可町にある北はりま森林組合は、山林の整備や木材の生産、森林所有者へのサポートなど、地域に根ざした林業の担い手として活動している。

今回は、森林大学校の講師も務める組合参事の藤田和則さんと、同校を卒業し現場で汗を流す中屋敷仁さんのふたりに話を聞いた。北播磨の山の中で、経験と覚悟が交差する。

山を託す人を育てる

藤田和則さん(北はりま森林組合)

藤田さんが林業の道に入ったのは、製造メーカーでの6年間の勤務を経て、自分の働き方を見つめ直したことがきっかけだった。偶然見つけた職員募集を機に林業の世界へ。入職時は木を伐る仕事だという認識もなかった。

だが、2004年の台風被害で倒木処理のリーダーを任された経験が、大きな転機となる。「どうすれば災害を防げる山になるのか」「なぜこの木は木材として活かされないのか」と疑問を持つようになり、次第に山づくりへの責任感が芽生えていった。現在は森林大学校でも教壇に立ち、若者たちの学びの場にも関わる。

「森林大学校の学生って、真面目なんです。礼儀正しくて、環境や生き物にもちゃんと興味・関心を持っている子が多い。こっちも背筋が伸びるというか、刺激をもらえるんです」

卒業生も多く北はりま森林組合に在籍しており、在学生も実習や研修などで組合を訪れる。

「山の現場って、言葉で教えるだけでは伝わらない部分があるんです。空気感とか、身体の使い方とか。だからこそ、来て、見て、触れてもらえる機会が大事だと思っています」

現場には年齢や経験に関係なく、声をかけ合い、学び合う風通しのよさがある。

「うちは若い人もベテランも垣根なく付き合っています。一緒に汗をかいて、一緒にご飯を食べて、同じ景色を見て。少しずつ信頼を築いて、お互いを協調していく。失敗が人災につながる林業では、そういう積み重ねが本当に大事なんです」

山を守る意義を伝え続けることもまた、自らの役割だと考える。

「山を手入れせんと、水が枯れる。水がなければ農業も漁業もあかん。自分たちの仕事は、そういう根っこの部分に関わってるという自覚を持っています」

こうした積み重ねの先に、「山を誰に託していくのか」、藤田さんは日々心に留めている。

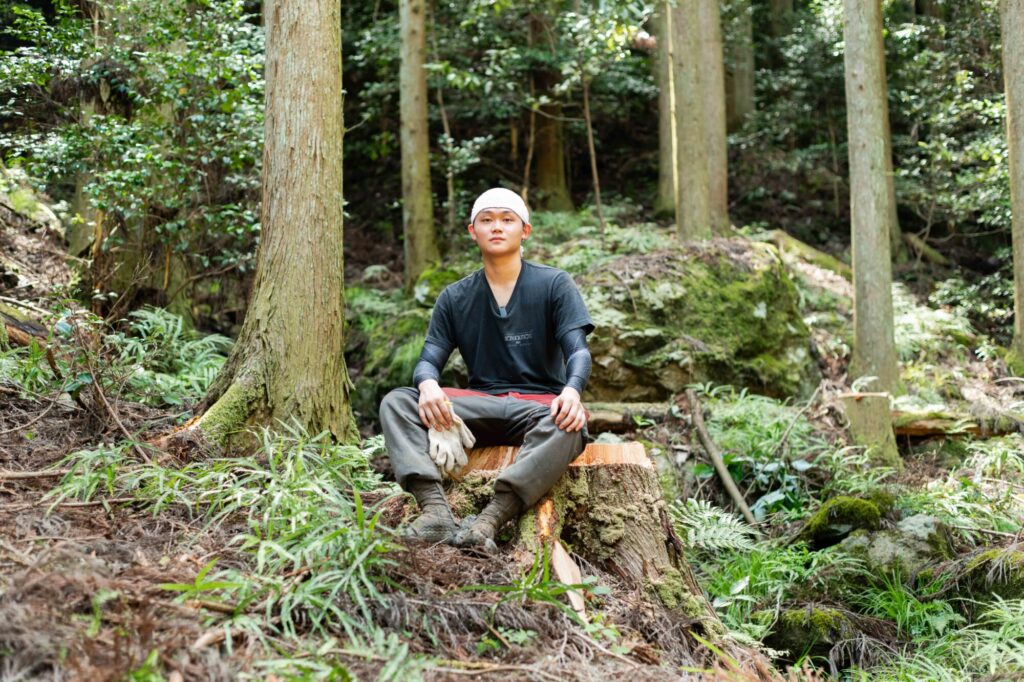

現場で汗を流し、山に生きる若手

中屋敷仁さん(北はりま森林組合/森林大学校卒業生)

神戸市北区で育った中屋敷さんにとって、山は幼いころから身近な存在だった。山遊びが日常にあり、「自然とともに生きる仕事」をしたいという思いが、漠然と心の中にあったという。

「父が電気工事の仕事をしていて、手に職をつける生き方には憧れがありました。自分の場合は、それが山で働くことにつながったんだと思います」

森林大学校では、チェーンソーの扱いや伐倒の判断、安全管理といった命に関わる基礎を徹底的に学んだ。卒業後は、在学中にインターンシップで訪れた北はりま森林組合に就職。人間関係の風通しのよさと、最新技術の導入に前向きな職場環境が決め手だった。

「働きはじめて3年目ですが、最初に感じた印象は今も変わりません。先輩方とちゃんと意見を交わせて、精神的にもすごく楽で働きやすいんです」

現場では、作業を任される場面も増えてきた。周囲からも「何をやっても真面目で、安心して任せられる」と信頼を集める。

「今の目標は、現場の流れをしっかり掴んで、何でも任せてもらえる存在になることです」

林業の仕事は、自然が相手だけに思い通りにいかない場面も多い。それでも、「ここで働くと決めた自分に嘘はつきたくない」と語るその言葉には、揺るがない覚悟が宿っている。

教える人と、育つ人

今、藤田さんは北はりま森林組合の現場で、若手職員と日々向き合いながら働いている。森林大学校でも指導者として関わりを持つ藤田さんにとって、林業を志す若者たちは未来を託す存在でもある。

中屋敷さんは、まさにその次世代だ。学びを土台に、現場の空気に触れながら成長を続けている。

「森林大学校出身の人間は、幹が違うんですわ」と、藤田さんは語る。技術だけでなく、山への向き合い方、人との関わり方、その芯の部分に太さがあるという。

山を守ることも、人を育てることも、すぐに形になるものではない。それでも、こうして交差する経験と若さが現場に息づいていることこそが、林業の未来への希望なのかもしれない。

自然のそばで、生きるということ

最後に、中屋敷さんに「林業をどんな人に薦めたいか」を尋ねた。

「何かを探している人、自分のやりたいことがまだ見つかっていない人にこそ薦めたいです。ここでの仕事を通じて、きっと何かが見えてくると思う。空気や景色も本当に気持ちよくて、自然に近い環境で働きたい方には、ぴったりです」